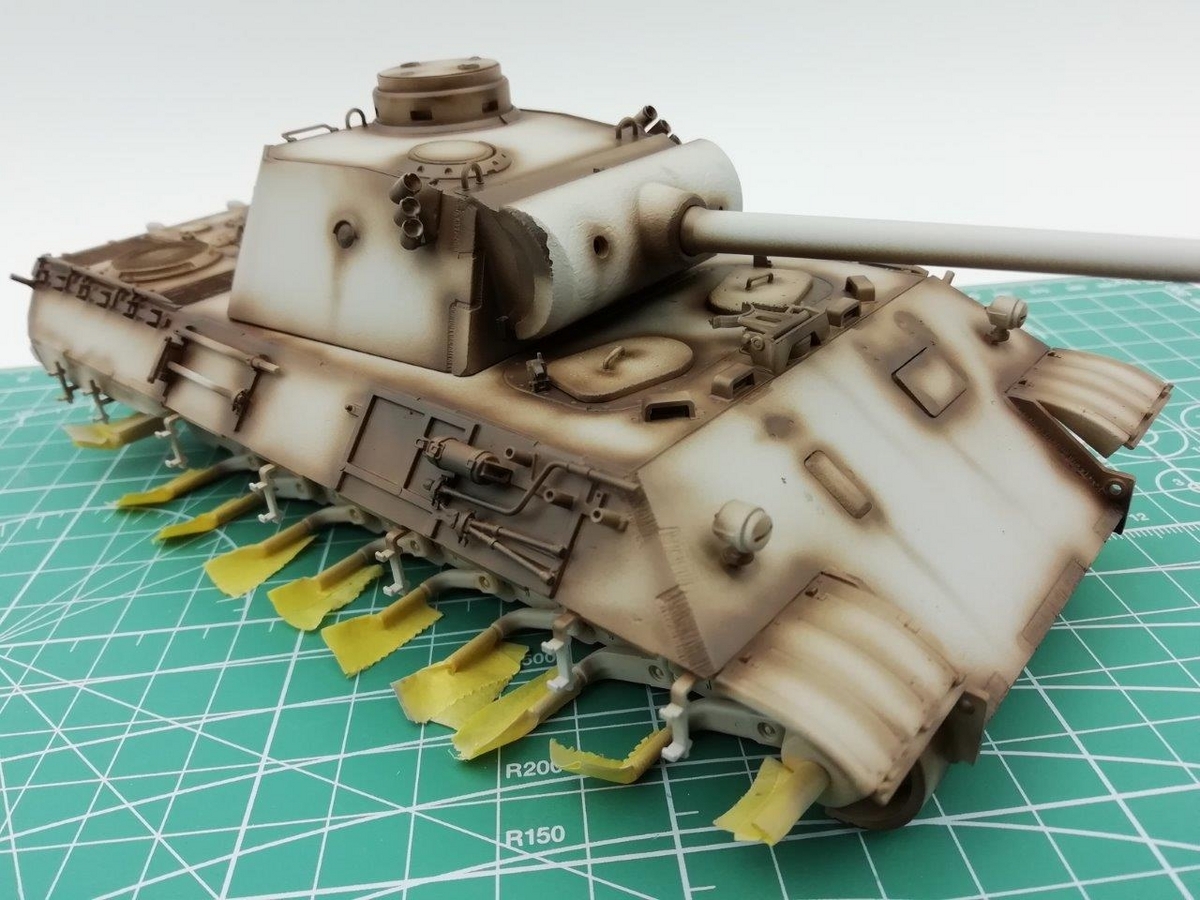

パンサーD型 基本塗装から

さて前回までで大まかな組立が終わったので、そろそろ塗装に入ります。

今回のパンサーD型はドイツ戦車の特徴的な三色迷彩を施していきます。

今までの経験上、迷彩を施すと効果がほとんど分からなくなってしまうので、カラーモジュレーションは行いません。

まずは下地のダークイエローをラッカー系塗料で適度なグラデーション、かつ明るい色調で塗装。

重ねていくダークグリーンとレッドブラウンを水性アクリルで塗装していきます。

この下地と迷彩の塗料の系統を変えることは、あるメリットがあっての事なのですが、それは記事中で解説していきます。

ではでは、行ってみましょう!

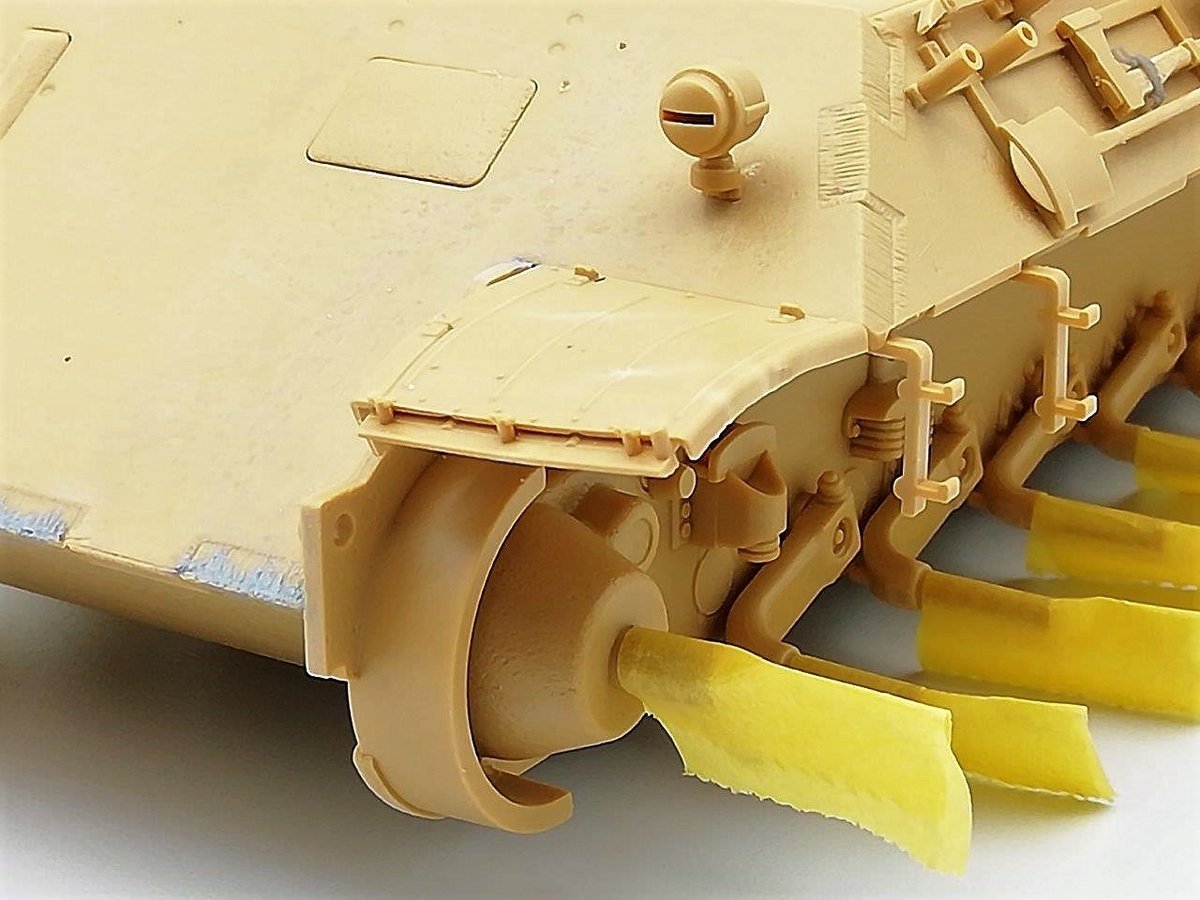

塗装前に、左前方のフェンダーにダメージ跡を付けました。

ドライヤーで温め、ペンチで強引に曲げていきます。

実車の写真でも、歴戦の車両のフェンダーは殆ど傷んでますからね。

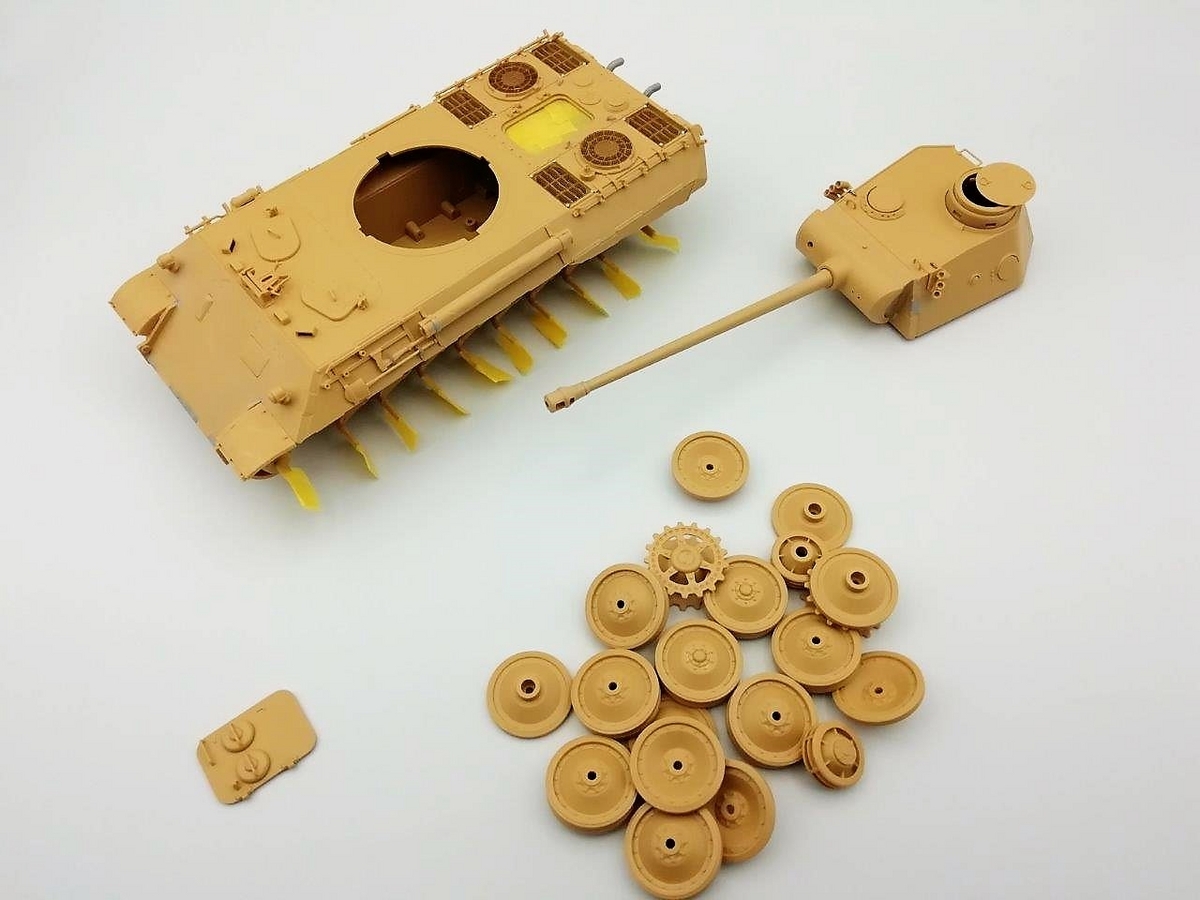

塗装前に削りカスや手から付着した油分などを落とすため、中性洗剤で軽く洗浄します。

しっかりと乾燥させたら下準備として、金属製のパーツの部分にメタルプライマーを塗っておきました。

メタルプライマーはプラスチック用塗料では剥がれやすい金属部の塗装を剥がれにくくする下地塗料です。

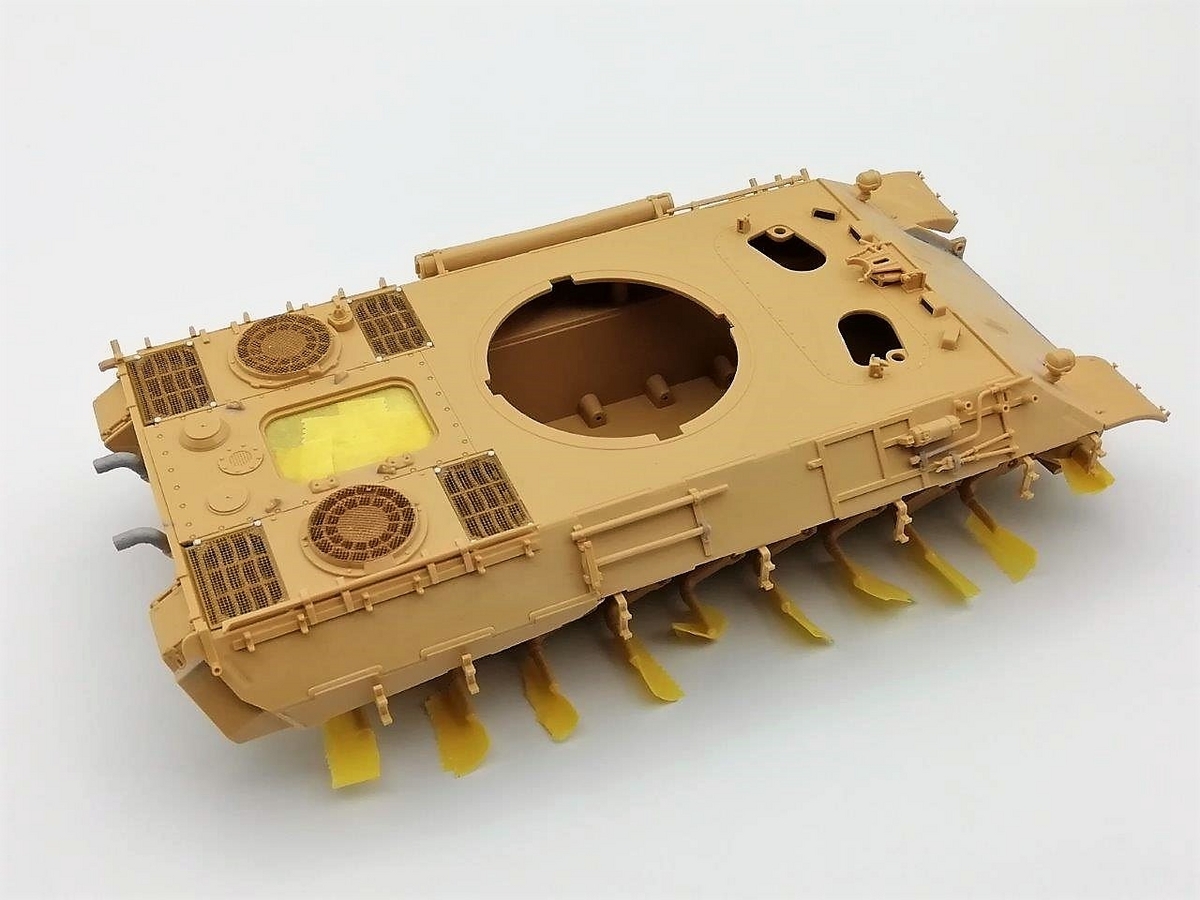

それが出来た後、塗装済みのエンジンルームをマスキングテープで覆います。

実際、ここがどのような塗装だったのか手持ちの資料には無かったので、想像で塗っていきますが・・

まずはハッチ裏側は錆止め塗料のままだったと仮定し、オキサイドレッドカラーのサーフェイサーを吹きつけておきました。

完成後のハッチオープン時に赤色は目立ってくれるでしょう。

砲塔内部とコマンダーズハッチ裏はガイアカラーのインテリアカラーで塗装。

キューポラ内側はこの後、マスキングしておきました。

下準備が終わったので、ここでガイアカラーのサーフェイサーエヴォで全体を覆います。

全体が明るいグレーになる事で、キズ跡、ホコリ、合わせ目がしっかり消えていない所がチェックしやすくなります。

ここでしっかりと全体を見まわし、不備が無いかの確認をします。

私はこれを疎かにしたばかりに後々後悔することにw・・

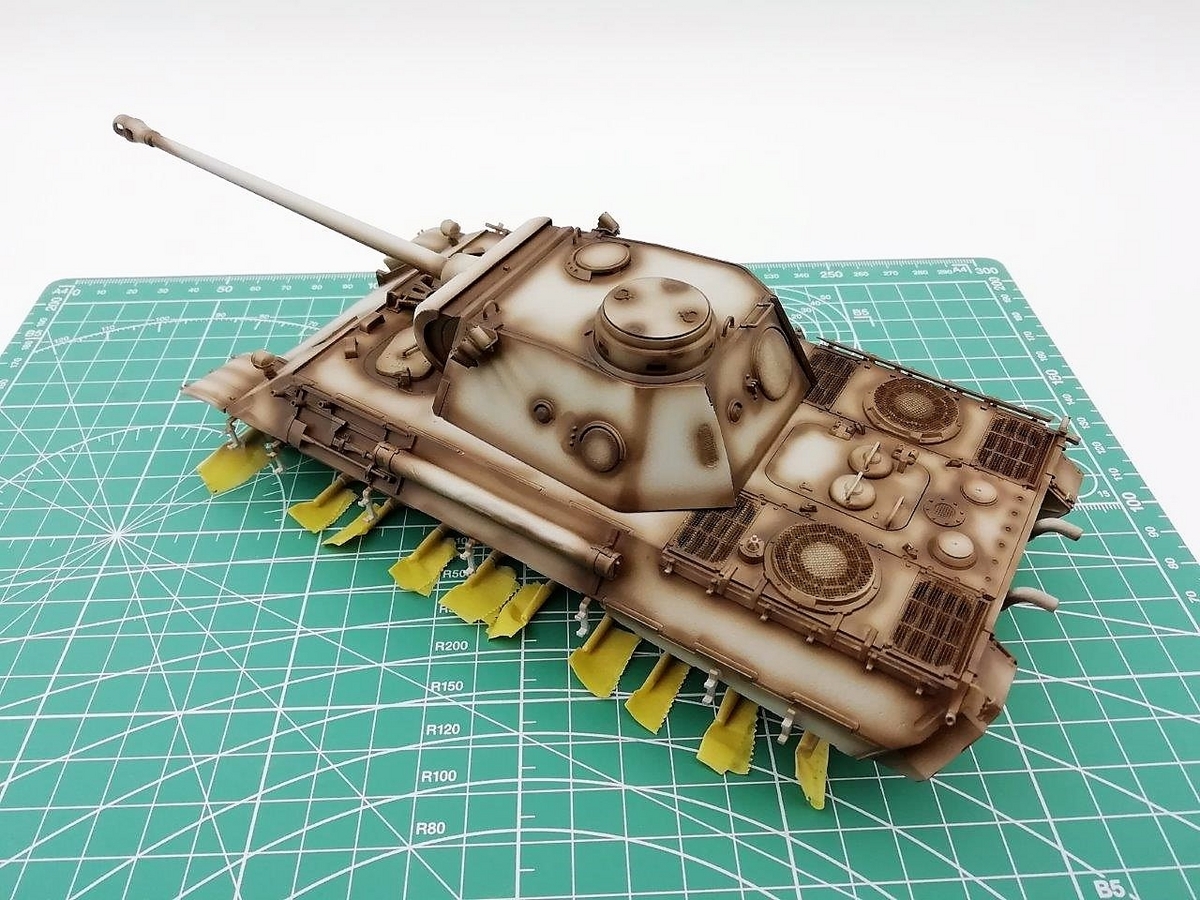

ここでグラデーションを掛けるための影色として、クレオスのラッカー系42番マホガニーを奥まった所に吹いていきます。

あんまり細かい事考えずに凹んだ所、奥まった所にまんべんなく。

この上に吹き付けるダークイエローが塗り残しても、ぼんやりと影っぽく見えるのを狙ってるので、とにかく塗りにくい所を塗りつぶす感じでいきます。

うっすらと残ることを想定して、少しばかり雨だれ風に吹いておくのも面白いかもですね。

まあ、色が薄いとほとんど消えちゃうので気持ちですが。

その上から今回はタミヤのラッカー系塗料、LP-55番 ダークイエロー2で影色を若干残しながら全体に吹き付けます。

この色は、以前のダークイエローよりも淡い色合いで雰囲気よく仕上がるため最近愛用しています。

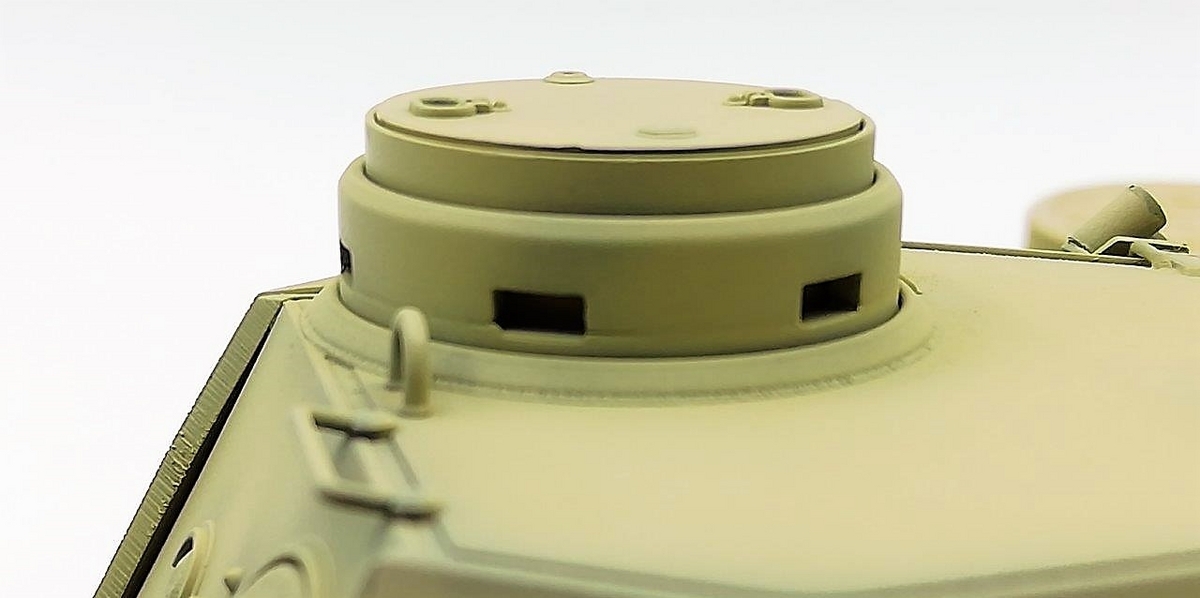

ここで先ほどのサーフェイサーを吹いた時に、漏らしたミスを発見しました💧

キューポラの合わせ目がクッキリと浮かんでますね(-_-;)

最近目が悪くなったにもかかわらず、しっかりと確認しなかったのがいけなかったのですが後の祭りです。

迷彩を施してしまえば案外気にならないかもですが、やっぱり気になってしょうがないのでパテ埋めからやり直しです。

とりあえず手直しする砲塔は置いといて、車体の塗装を進めます。

更に陰影に深みを与えるため、明るい色を上からかけていきます。

先ほどのダークイエロー2に同じくタミヤのラッカー系塗料 LP-39番 レーシングホワイトを混ぜて明度を上げます。

どれくらい混ぜるのかは殆ど感なのですが、白系の色を混ぜるとダークイエローは結構すぐに明るくなりますので抑え気味に足していきましょう。

多少明るくなりすぎたかな?っと思っても上から薄くかけるので案外何とでもなりますけどね。

明るくなりすぎても後でウェザリングなどで、どんどん色のトーンは落ちていきますので大丈夫です。

手直し中で明るい色を吹いていない砲塔部と比較するとこんな感じです。

うっすらとグラデーションが残ってますが、ちょっとやり過ぎたかもしれませんねw

でも戦車模型の塗装は後から何とでもリカバリーできますから大丈夫。

という事でキューポラの手直しに入るので今回はこの辺で。

またパテ盛り、削ってサーフェイサー、塗装とやり直しになるのでちょっと時間が掛かってしまいます。

皆さんはサーフェイサー後のミスチェックはしっかりと行ってくださいね!

では、次回は迷彩塗装に入る予定です。